あれっ?また同じミス!?ケアレスミスに悩んでいませんか?このブログでは、誰でも簡単にできるミス防止の習慣と具体的な行動を紹介します。今日から実践して、ミス知らずの自分に生まれ変わりましょう。

- ミスをする人が共通して持っている習慣や思考パターンについて

- ミスを減らすための具体的な行動や習慣の変更方法について

- 日常業務や学習でミスを防ぐために役立つツールやアプリの使い方について

- ミスを未然に防ぐための意識の持ち方やコミュニケーションの重要性について

ミスする人の特徴・習慣

この章では、ミスをする人の特徴や習慣を詳しく掘り下げ、それを踏まえた上で、ミスを減らすための具体的な行動や習慣について考察します。

確認をあまりしない人

確認不足はミスを引き起こす最も一般的な原因です。

人間である以上忘れることもあるし知らないことも多いです。そのような意識を忘れて自分の行動が正しく、正確であるとつい思い込んで行動してしまいます。

例えば、お客様に提示する資料の見直しをしないため、見積金額が間違っており訂正することになってお客様の印象を悪くするということがあります。これは、見直しという習慣を身につけていない人によく見られる傾向です。

1. 資料作成

- 見積書の見直しを怠り、誤った金額を提示してしまう。

- 顧客情報の入力ミスで、資料が送付先不明になってしまう。

2. メール送信

- 誤字脱字や添付ファイルの漏れなど、送信前に確認不足で相手に迷惑をかけてしまう。

- 宛先を間違えて送信し、情報漏洩のリスクを招く。

3. 顧客対応

- 顧客の要望を聞き漏らし、誤った説明をしてしまう。

- 顧客との約束を忘れてしまい、信頼関係を損なう。

これらの例からも分かるように、確認不足は単純なミスだけでなく、深刻なトラブルに発展する可能性もあります。

自己判断で行動する人

自己判断で行動する人は、経験や知識を十分に活用せず、独自の判断で進めてしまうことが多いです。

前例での教訓や、指導者の助言を無視して進めた結果、思わぬミスにつながり、結局やり直すことになり、多くの無駄な労力と時間が発生します。

- 経験や知識に自信過剰

自分の経験や知識を過信し、上司や先輩のアドバイスを軽視する。

- 確認を怠る

「大丈夫だろう」という思い込みで、確認を怠り、見落としや間違いが発生しやすい。

- 協調性に欠ける

周囲の意見に耳を傾けず、独断で行動しようとする。

これらの例からも分かるように、自己判断によるミスは、単なる仕事の遅延だけでなく、顧客離れやプロジェクトの失敗など、企業に大きな損害を与える可能性があります。

分からないことをそのままにしている人

分からないことをそのままにしている人は、ミスを招く人の特徴の一つです。分からないことを放置しておくと、後で大きな問題に発展する可能性があります。

例えば、資料作成の際に、分からない用語や表現があったとしても、そのままにしておくと、誤解や混乱を招く可能性があります。また、顧客対応の際に、顧客の要望が分からないままにしておくと、誤った対応をし、顧客の信頼を失う可能性があります。

分からないことをそのままにしていると起る問題

- 誤解や混乱を招く

- 顧客の信頼を失う

- ミスを招く

- 自信喪失や不安につながる

知ったかぶりをする人

知ったかぶりをする人は、自分の知識の限界を認めず、周囲に強がってしまいます。この行動は、誤った判断や意思決定につながります。

その時は良くても後々になってな「ぜその場で知らないと言えなかったのかと」後悔するタイミングが必ず来ます。知らないまま物事を進めるわけですから、正しい方向に進んでいるとは限らず、結局はやり直したり遠回りしたりして無駄な労力が発生したり、関係者に余計な手間をかけさせることにもつながります。

自分の知識の限界を認めず、周囲に強がることで誤った判断や意思決定を招き、後悔や信頼失墜につながる可能性があります。

知ったかぶりによるミスは、主に以下の3つの特徴を持つ人に起こりやすい傾向があります。

- プライドが高い

自分の無知を認めたくない、周囲に弱みを見せたくないという気持ちが強い。

- 自信過剰

自分の知識や経験を過信し、周囲の意見に耳を傾けない。

- 向上心がない

学ぶ意欲が低く、現状に満足している。

知ったかぶりによるミスは、単なる仕事の遅延だけでなく、顧客離れやプロジェクトの失敗など、企業に大きな損害を与える可能性があります。

メモを取らない人

メモを取らない人は、重要な情報を記録することを怠りがちです。情報を頭の中だけで管理しようとすると、時間の経過とともに忘れてしまうことが多く、これがミスの原因となることがあります。

例えば、重要な会議での決定事項をメモせずにいると、後になって重要なポイントを忘れてしまい、それが仕事の遅れや重大なミスにつながります。

情報を頭の中だけで管理しようとすると、時間の経過とともに忘れてしまうことが多く、これがミスの原因となる可能性があります。

メモを取らない人は、主に以下の3つの特徴を持つ人に起こりやすい傾向があります。

- 記憶力に自信があり、忘れる可能性を考えない

自分の記憶力に自信があり、メモを取る必要を感じない。

- 面倒くさがり

メモを取る時間が勿体ないと感じたり、面倒くさがったりする。

- 情報整理能力が低い

重要な情報を聞き取ったり、整理したりすることが苦手。

1. 顧客対応

- 重要な決定事項や議論の内容をメモせずに、後から重要なポイントを忘れてしまう。

- 顧客との依頼内容をメモせずに手配をすすめた後に、時間が経ったため、依頼内容を忘れ、顧客に再度確認して信用を失う。

2. 電話対応

- 顧客からの依頼内容をメモせずに、聞き漏らしや間違いが発生してしまう。

- 複数件の電話対応を同時に処理しようとして、情報を混同してしまう。

3. 資料作成

- 必要情報をメモせずに、資料作成に時間がかかってしまう。

- 資料作成途中で必要な情報が思い出せず、作業が止まってしまう。

これらの例からも分かるように、メモを取らないによるミスは、まず担当が信用をなくし、その後所属する組織が損害を被ることに繋がって行きます。

ミスの原因と分類

ミスの原因として挙げられる5つの分類について、それぞれ具体的に解説します。これらの理解を深めることで、日々の業務においてミスを未然に防ぐことが可能になります。

1. 認識違いによるミス

指示者の意図と作業者の理解が異なる場合に発生します。これは、コミュニケーション不足が主な原因であり、双方の間での情報の共有が不十分な場合によく見られます。

例えば、上司が求めるレポートの詳細と、それを受けた部下の解釈が異なることがこれに該当します。この種のミスを防ぐには、任務を開始する前に、期待される結果・求められている結果について明確に確認し、必要に応じて確認を繰り返すことが重要です。

2. うっかりミス

計画や準備不足から生じるミスで、急いでいる時や注意が散漫な状態で作業を行った結果発生します。

例えば、重要な会議の前に必要な資料を印刷することを忘れるなどがあります。このタイプのミスは、チェックリストの使用や、作業前の準備時間を確保することで減少します。

3. 確認ミス

習慣化されたルーチンワークや過度の自信により、重要なチェックポイントを見逃してしまうミスです。

例としては、繰り返し行う作業において、一つの小さなミスが大きな問題を引き起こす場合があります。確認作業を怠らないこと、また、定期的な休憩を取り集中力を維持することが対策として挙げられます。

4. 段取りミス

仕事の準備段階でのミスで、充分な計画や準備がなされていないために起こります。

例えば、プロジェクトの期限内に必要な資源や時間が確保されていない場合、その後の作業に支障をきたし、最終的にはプロジェクトの遅延や品質の低下を引き起こす可能性があります。

この種のミスを防ぐには、事前の計画立案と、進捗状況の定期的なレビューが効果的です。

5. 忘れミス

必要な行動や情報を忘れることで起こるミスです。日常的な忙しさや多くの情報によるオーバーロードが原因で、重要なタスクや約束を見落としてしまいます。リマインダーやスケジュール管理ツールの活用が有効で、定期的に業務の優先順位を見直すことも重要です。

これらのミスの原因を理解し、日々の業務において予防策を講じることで、作業の効率を向上させましょう。

今すぐできるミスを防ぐための考え方・意識 ベスト10

ミスを未然に防ぐためには、日々の業務において意識的に取り組むべき考え方や行動があります。ここでは、すぐに実践できる具体的なアプローチをベスト10形式でご紹介します。

1位 解らないことが出てきたらすぐ人に聞く意識・習慣を持つ

不明確な点や曖昧な部分がある場合、推測に頼らずに周囲に確認するか、適切なマニュアルを参照しましょう。例えば、配置転換で前任者の業務を引き継いだ場合、進め方がよくわからない場合は、すぐに前任者・経験者に尋ねるべきです。この行動は、不要な誤りを回避し、効率的にタスクを進める助けとなります。

人に聞くのはエネルギーが必要ですし、少し心のハードルが高いですよね。「あいつは何も知らない」と思われると嫌だなという、自分のプライドを守る意識も働きます。しかし、ミスして色々な人に迷惑をかけて、冷や汗をかくということを考えれば、その心配は小さなものです。

むしろ「あいつは基本的なことでも人に聞くやつだ」と周囲に印象付けても良いので、確実な仕事をしましょう。それが自分の知識の自信にもつながっていきます。

2位 確認作業を分担する(チェックしてもらう意識)

自分が作った資料のミスは見つけられないのに、他人が作った資料のミスはすぐ見つけることができる。このような経験はありませんか?

全ての責任を一人で背負うのではなく、チームメンバーと作業を分担することで、ミスのリスクを減らします。複数の目でチェックすることで、見落としがあれば互いにフォローできるため、全体の品質が向上します。

例えばお客様に提出する資料を作った時には、上司や同僚などに、レビューとチェックを依頼します。

自分が必死で作った資料に対して、「色々意見を言われて修正しなければならない可能性が発生する」ということで、精神的なハードルが高くなってしまいがちですが、ひとりよがりのミスがある資料で手戻り作業するより、結果的には早く作業が終了します。

上司へのレビュー依頼までするとハードルが高く感じる場合は、同僚や後輩にレビューやチェックをしてもらうのも一つの方法です。この場合、資料の作り方を根本から変えるような大幅な指摘はありませんが、明らかな誤字脱字を含めたミスなどを指摘してもらえるので、まずはこのレベルでのレビューを得てから進めるのが良いでしょう。

それぞれのメンバーが異なる視点を持っているため、ミスや不備を発見しやすくなり、全体の質も向上します。

3位 責任感を持つ(仕事の全体像を把握する)

責任感の強さは、ミスを防ぐ上で極めて重要な要素です。自分の業務に全責任を持つことで、細部にわたる確認と評価を怠らなくなります。

自分の作成した成果物がこの先どのように使われるのかを考えれば自ずとその場面が想像できるため内容を間違えてはいけないという意識がより強く働きます。(自分が作成した成果物にミスがあり、その成果物を受け取った人(お客様)が自分のせいで困っている場面を想像するのです)

また、自己の業務に対して責任感を持つことで、自分の作業だけでなく仕事の全体像を掴むようになり、背景情報を得ることで、ミスに気づきやすくする効果もあります。仕事を単なる「やるべき作業」としてではなく、自分の仕事を含めた全体像を把握し、その成果がチームや会社に与える影響を理解することで、自然と質の高い仕事を心がけるようになります。

責任感を持って業務に取り組むことで、より多くの背景情報を自然と集めることになり、結果的にミスの発生を防ぐことにつがります。

4位 自分の記憶を信用しない(常にメモを取る意識)

記憶力に依存することなく、重要な情報を書き留める習慣はミスを防ぐ上で非常に効果的です。

たとえば、会議で話された重要な決定事項やアイデアを、すべて頭で覚えておくことは困難です。お客様との会話の中で「これは重要だ。こんなに重要なのだからメモしなくても覚えているだろう」という意識があったとしても、その後に別件の色々なことが発生すると、どうしても確実に覚えていることが困難になります。

「自分は必ず忘れる」という意識を持てば、記憶だけに頼るのは非常に怖いので、何らかのツールを使って情報を記録することになります。この行動により、情報の正確性を維持し、後で簡単に確認ができるようになります。また、書き留めることで情報を整理しやすくなり、忘れるリスクを大幅に減らすことができます。

自分の記憶を過信せず、信頼できる記録方法に依存することが、ミスを未然に防ぐ鍵となります。

5位 報連相の徹底(情報は何でも共有する意識)

業務の状況に応じて、適時に上司やチームメンバーに報告、連絡、相談を行い、情報共有を怠らないようにします。これは、業務上の情報を適切なタイミングで上司や同僚に報告、連絡し、疑問があれば相談することを意味します。この習慣を身につけることで、全員が同じ理解を共有し、誤解によるミスを大幅に減らせます。

さらに、もしミスが生じても速やかに気付き、修正する機会が得られます。

例えば、議事録を上司に提出する際、文書の最後に自分の次のステップや考えを追記すると、非常に効果的です。これにより、報告だけでなく今後のアクションについても共有し、予期せぬミスを防ぎながら、業務の効率も向上させることができます。

6位 確認作業の徹底(他人の目を活用する)

仕事でのミスを減らすためには、確認作業をしっかりと行うことが大切です。自分でタスクを終えた後、自己チェックを忘れずにしましょう。さらに、もう一歩進んで、他の人にも見てもらうといいでしょう。

タスク完了前には、必ず自己チェックを行い、可能であれば他者にも確認してもらいましょう。第三者の目でチェックすることで見落としや誤りを発見しやすくなります。

この習慣を取り入れることで、仕事の質が向上し、ミスを大幅に減らすことができます。自己チェックと他者によるレビューを組み合わせることで、見落としや誤りを最小限に抑え、より高いレベルの成果を出すことが可能になります。

7位 優先順位の明確化(ミスをチェックする時間の確保)

ミスをする原因の一つに、「時間がなくてミスのチェックをせずに提出をしてしまった」というものがあります。仕事を効率的にこなしてミスをチェックする時間を確保することが必要です。

仕事を効率的にこなす秘訣の一つは、優先順位をしっかりと定めることです。どのタスクが最も重要かを明確にし、その順番に沿って作業を進めましょう。

この方法を採用することで、限られた時間の中で最も重要な業務に集中でき、結果として全体の業務効率が上がります。また、重要なタスクを先に終わらせることで、見落としや急ぎで対応しなければならない状況を避けることができます。仕事の優先順位を明確にすることは、時間管理を上手に行い、ミスを減らす上で非常に有効な手段です。

8位 作業環境の整理整頓(物理的なミスを低減)

作業環境を整えることが、ミス防止につながります。整理整頓されたデスクは、作業効率を向上させ、同時にエラーの発生率を下げる効果があります。物の位置が明確であれば、必要な道具や資料をすぐに見つけることができ、作業の流れがスムーズになります。

また、お客様からお預かりした大切な書類をどこかに紛れ込ませてしまうこともありませんし、書類同士が重なってしまい重要書類をシュレッダーにかけてしまうという物理的なミスも発生しにくくなります。

さらに、きちんと整理整頓されたデスクで仕事をすると一日のタスクに集中しやすくなり、仕事中に必要な資料やツールを探す時間を減らすことができます。また、クリーンな作業スペースは心理的なメリットもあり、ストレスが減少しより冷静に業務に取り組めるようになります。

近くこのように、整理整頓は物理的な環境だけでなく、精神的なクリアさも提供します。集中力が向上し、作業ミスが減少するため、日々の業務の質が自然と高まります。

9位 短期集中型の作業スタイル(ミスのチェックの際には集中できる環境を作る)

集中して作業を行い、定期的に短い休憩を取り入れることで、効率的にタスクを完了させることができます。1時間の中に休憩時間を5分取り入れて活用するなど時間管理法を活用すると効果的です。特にミスのチェック作業のみを集中して行うことでよりミスに気づきやすくなります。

短期集中型の作業スタイルは、ミスを防ぎながら効率的に業務を進めるのに役立ちます。集中して作業する時間と、休憩を組み合わせることで、疲れを軽減し、集中力を維持することが可能です。たとえば、1時間作業した後には5分間の休憩を取るという方法があります。

人は長時間集中を維持することが難しく、集中力が途切れた瞬間にミスが発生しやすいと言われています。そこで、書類などの確認作業をする時には短期集中型の作業スタイルを取り入れることで、集中力を高め、ミスの抜け漏れを減らす効果が期待できます。

10位 適度なコミュニケーションでミスを未然に防ぐ

適度なコミュニケーションは、ミスを未然に減らす効果的な方法です。自分の業務内容を周囲の人と共有することで、新たな視点を得たり、意見交換によって気付かされることがあります。

一人で作業していると、視野が狭くなり、思い込みやミスに気づきにくいものです。しかし、チームメンバーや上司とコミュニケーションを取ることで、以下のようなメリットを得られます。

- 新たな視点を得られる

- 意見交換によって気付かされることがある

- 誤解を防ぐことができる

- 効率的な仕事の進め方が促進される

ここでのポイントはミスに気づくのは自分ではなく、話してる相手に気づいてもらおうとするということです。自分の行動が正しいかどうか確かめる意味で、雑談レベルでも良いので積極的に会話したり質問したりしてみましょう。

ミスを減らすための具体的行動・習慣

ミスを減らすためには、日々の業務において実践できる具体的な行動や、効果的なツールの使用が重要です。以下に、ミスを防ぐために取り入れるべき行動とツールを紹介します。

1. メモの積極的活用(忘れミスを防ぐ)

メモ活用成功の重要コツは、思いついた時に「すぐにメモをすることができるか」「メモを必要な時にすぐに確認できるか」という部分を意識して、自分に一番あった方法を選択することです。

手帳やノートへの記録

- 日々の業務内容や指示事項を書き留めることで、情報を正確に保持し、後で参照できます。

- 重要事項を色分けしたり、付箋を活用したりして、視覚的に分かりやすく整理しましょう。

- 箇条書きや図表を用いて、簡潔かつ要領よくメモを取るように心がけましょう。

- 定期的に見直しを行い、内容を更新したり不要な情報を削除したりすることで、メモを常に最新の状態に保ちましょう。

デジタルツールの利用

- スマートフォンのメモアプリを活用して、重要な情報や期限を常に手元に保持します。

- リマインダー機能を活用して、忘れる前に自分自身に通知を設定しましょう。

- 音声入力機能を活用して、移動中や手が離せない時でも思いついたらスグにメモを取りましょう。

- クラウドサービスを利用して複数のデバイスでメモを同期し、スマホで登録したものをパソコンで見れるようにして、常に最新の情報にアクセスできるようにしましょう。

筆者の場合、思いついたことや会議の議事などについては「Google Keep」(無料) を活用しています。「Google Keep」 は、制限なく入力できる付箋のようなデジタルメモツールです。PC で入力したものがスマホでも参照できますし、検索も分類わけも簡単です。画像や音声も文字と同じ付箋で登録できるため、管理が非常に楽です。

詳しくは以下サイトをご覧ください。

そして忘れてはならないタスクの管理には「 todoist」を使用しています。

3日後に改めてリマインドしてほしい場合や、月末に必ず行わなければいけないタスクの管理などこちらも簡単に登録が行えます。

to do リストを活用していくうちに目が慣れてしまって、数が多くなると当たり前の景色になってリマインダーとして働かない場合があります。そのような時にアプリの機能を使って、当日やらなければいけないことを強調したり、プッシュでアラームを鳴らしてくれるような機能があれば、タスクし忘れというミスを防ぐので十分対処できます。詳しいアプリの機能は以下サイトをご覧ください。

会社のスマホやパソコンには、余計なアプリをインストールする事を禁じられている場合には、自分宛てににメールを打つなどして、メモやto doリストの代わりにすることもできます。

2. 報連相の徹底(事前相談でミスを未然に防ぐ)

コミュニケーションツールの使用

「Slack」や「Microsoft Teams」などのチャットツールを使って、チーム内での進捗状況や問題点をリアルタイムで共有するのも、ミスを防ぐには有効です。

これらのチャットアプリでの良いところは、雑談に近いレベルで気軽に話しかけられるということです。メールでは、「◯◯さん」や「お疲れ様です」などの冒頭挨拶文などがあり、どうしても気軽に発信できない側面がありますが、チャットツールであれば関係性によっては、挨拶抜きにいきなり本文に入ったり疑問点をぶつけてみたりすることが可能です。作った資料を同僚にサッと送ってサラッと見てもらい、違和感があるところがあれば指摘してもらう、、、そのような使い方だけでもミスを拾い出すには有効です。

ちなみに筆者は、Chatwork(無料プラン)を利用しています。スマートフォンにのアプリにも同じアカウントでログインしておくことで、 PC と スマホ両方に通知を送ることができるため、急ぎの用件などはメールよりもむしろこちらの方が早い場合があります。

定期的なミーティング

定期的に開催されるミーティングやスタンドアップミーティングを通じて、チーム内での情報共有を促進します。

それぞれの担当同同士での仕事の関連があまりない集まりであったとしても、一つの組織でのライトミーティングは非常に有効です。簡単でも良いので、お互いの活動をさらっと報告し合うだけでも、それぞれに気づきがあります。

このライトミーティングでは「ちょっとした気になることレベルの出来事」や「今更聞けない素朴な疑問」といった肩肘張らない発言を発言しやすい空気感を作ることが大事ですので、上司がいたら発言しにくい場合は、その上司抜きで「部下同士の自主的なミーティング」という位置付けで開催した方が良いでしょう。

3. 確認作業の徹底(チェック漏れによるミスを防ぐ)

チェックリストの作成

業務終了前に確認すべき項目をリストアップし、漏れがないか最終チェックを行います。前述の「google keep」もチェックリスト機能がありますので、筆者もフル活用しています。このチェックリストも慣れてくると、「心の中のチェックリスト」を使いがちになりますが、改めてチェックリストでミスがあぶり出せる事例もありますので、面倒がらずに都度チェックリストを使う事が、ミスを防ぐのに有効です。(チェックリストは出しやすい位置に準備しておきましょう)

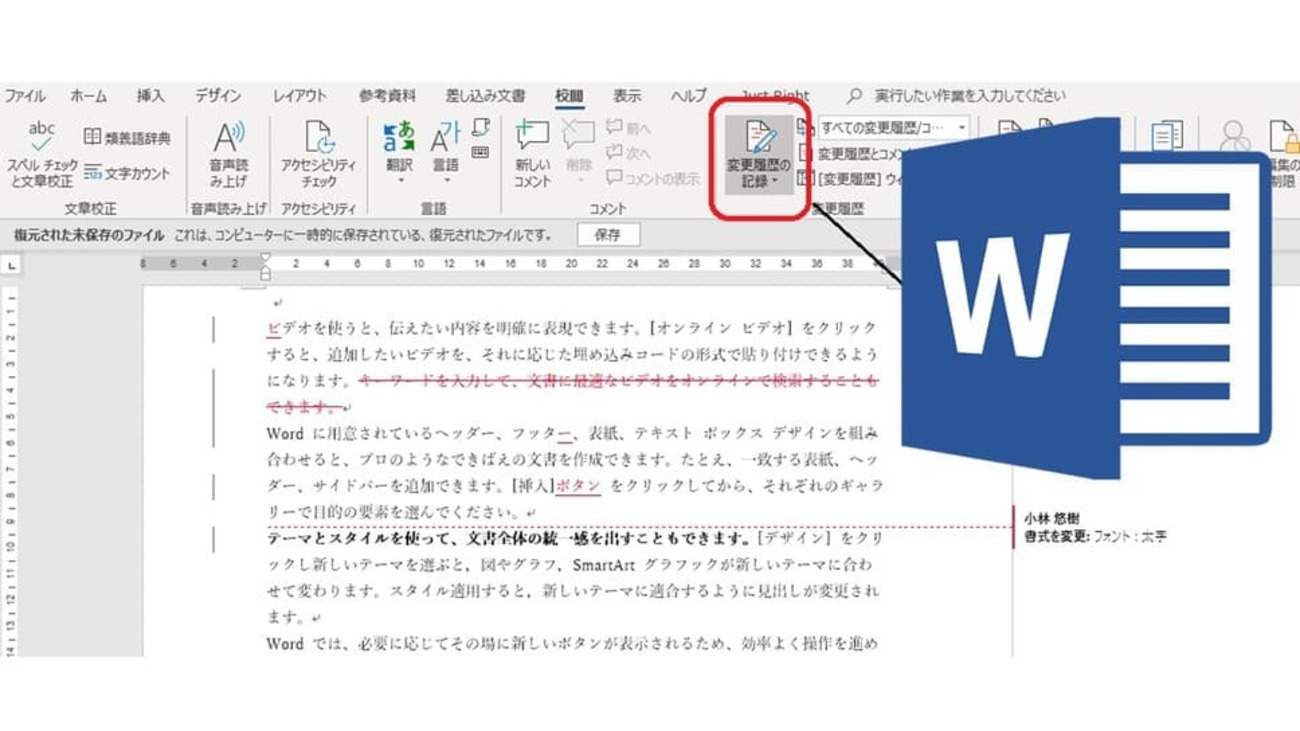

エラーチェックツールの活用

文章の内容ではなく基本的な文法の間違いについては、文章校正ツールやレビューツールを使用して、ミスや誤りを自動的に検出します。「文章校正」とWEBブラウザの検索窓で入力すれば、無料の文章校正サービスをスグに見つけることができます。テキストのみであれば、作成した文章を Microsoft Word に貼り付けることで、間違った送り仮名やタイプミスなどのおかしな表現も、あぶり出すことができます。

Microsoft Word をお持ちの方は以下の記事も参考にしてみてください。

また、最近ではChatGPTなどのAIツールにチェックさせるのもひとつの方法です。ただし、こういったツールについては、チェックさせたい情報を他人に送信する事になりますので、会社の機密情報などは、送信しないようにしましょう。

どうしても間違えてはいけない営業報告数字などをまとめたエクセルのデータについては、験算用のシートを別に作るなどして、数字の間違いで評価を下げないように心がけましょう。

4. 優先順位の明確化(俯瞰的な視点でミスを防ぐ)

目の前のタスクにばかり集中してしまうと、前後の流れや最終的な目的を見失い、「重要なタスクを処理する順番を間違える」というミスを犯します。このミスは、それぞれのタスクに取り掛かる前に、立ち止まったり広い目で見たりして、少し考えることで防ぐことができます

- タスク管理ツールの使用: ToDoリストアプリやタスク管理ツールを利用して、日々の業務の優先順位を明確にし、効率的にタスクを進めます。

- プロジェクト管理ツールの活用: ガントチャートやプロジェクト管理ツールを使って、プロジェクト全体のスケジュールと、個別タスクの優先度を視覚的に管理します。

5. 作業環境の整理整頓(物理ミスの排除)

机の上をきれいにしておけば、未処理の書類を机の上に置いたままにしておいて、処理を忘れてしまったり、重要書類と廃棄書類が折り重なったためにを混同して一緒にシュレッダーをかけてしまったりといった物理ミスを防ぐことができます。

- 物理的な整頓: 書類整理トレイなど使用し、作業スペースを整理整頓して、作業効率を向上させます。物(書類)を減らして、「机の上には何も置かない」ぐらいの気構えで整理整頓しましょう。

- デジタルファイルの管理: ファイル管理ソフトウェアを使用して、デジタルドキュメントやデータを適切に整理し、簡単にアクセスできるようにします。

- ファイル名のルール化:社内用のファイルと客先提出用のファイルは、ファイル名を見ただけで見分けることができるようにしておきます。例えばお客様向けのファイルは「★」マークをつけておくことで、生ファイルのままのメール送信を防ぎ、必ず PDF に変換するなどのタスク忘れの防止ができます。

6. 短期集中型の作業スタイル(集中してミスをチェックする)

ミスをチェックする場合は、ミスチェックのみを集中して行わないと、チェック漏れが起こる可能性が高くなります。なるべく作業に集中しやすいような環境の中で行うのが良いでしょう。またミスをチェックする方法も、いくつかの細かいパートに分けたり、ミスの種類別で注目するポイントを変えてみたりするなどして、なるべく集中力を持続させるようにしましょう。

- ミスチェック時間を意図的に創出:20分間集中して作業し、5分間の休憩(または単純作業)を挟んでメリハリをつけてミスをチェックすることで、集中力が高い状態でミスを発見します。

- ミス確認作業を細分化してチェック: 例えばお客様へ提出する資料について、①説明内容のチェック、②金額など数字チェック、③誤字脱字チェックなど小さくタスクに分割することで、集中力を維持しやすくなります。

- チェック作業中の割り込みを除外:割り込みが発生すると集中力が阻害されます。なるべく周囲から話しかけにくい場所で、集中しやすい環境を作る工夫をしましょう。また本当に集中したい時には、メールや電話の着信音を消音するのも良いでしょう。

7. 作業時間の配分検討(ミスをチェックする時間を生み出す)

仕事に追われていると、どうしても確認作業が雑になり、ミスが発生しやすくなります。それぞれのタスクの内容について効率よく進めるように段取りを考えて、ミスをチェックをする時間を、生み出すようにしましょう。

- ミスを減らすための秘訣は時間的余裕:締め切りに追われ焦りながら作業を進めれば、見落としやケアレスミスが生まれやすくなります。しかし、適切な作業分配によって業務量を調整し、余裕を持ったスケジュールで取り組めば、ミスを未然に防ぐことができるのです。

- プロジェクト管理ツールによる作業負担を明確化:各タスクの進捗状況はどのようになっているのかを可視化することで全体の状況を把握しやすくなり、各タスクで発生する負担を適切に調整することができます。

8. ミスの傾向の把握(同じミスを繰り返さないようルール化する)

誰でもミスは犯します。しかし、同じミスを繰り返すのは避けたいものです。そこで重要になるのが、自己分析によるミス傾向の把握です。自分のミスを記録し、分析することで、ミスが起こりやすい状況や原因を特定することができますので、反省ノート(メモ)を作成し、以下の項目を記録しましょう。

- ミスの内容

- ミスが発生した状況

- ミスの原因

- 改善策

記録を続けることで、ミスのパターンが見えてきます。

例えば、期限内に提出する書類を遅れてしまった場合、その原因がタスク管理の不備にあるのか、それとも情報の不足が理由なのかを特定します。

このような分析を通じて、繰り返し発生するミスのパターンを見つけ出し、それを基に具体的な改善策をルール化し、日常業務に取り入れることで、同じ過ちを再び犯さないようにすることができます。

9. 適度なコミュニケーションの実施(誤解によるミスを未然に防ぐ)

どんなに優秀な人でも、コミュニケーション不足はミスを招きます。

情報伝達の誤解や、認識の違いは、思わぬミスにつながる可能性があります。そこで重要になるのが、適度なコミュニケーションです。定期的なミーティングを設け、チームメンバーや上司と情報を共有し、オープンなコミュニケーションを保ちましょう。

ミーティングの内容として以下を話し合う事で、誤解を防ぎ共通認識を持つことができます。

- 進捗状況の報告

- 問題点の共有

- 意見交換

- 今後の計画

困ったことがあれば気軽に相談できる環境があれば、一人で抱え込み、重大なミスにつながることを防ぐことができます。

- ミーティングは形式的な場ではなく、活発な意見交換ができる場にすることが重要です。

- 積極的に質問し、相手の話に耳を傾けましょう。

- 非言語コミュニケーションにも気を配りましょう。

- コミュニケーションツールを活用するのも有効です。

これらの行動やツールの活用は、日常的な業務においてミスを最小限に抑えるのに役立ちます。継続的にこれらの習慣を実践することで、より効率的でミスの少ない社会人生活を送りましょう。